|

“CATANZARO delle tre V”: da Vitaliano (Santo

patrono della città), velluti (fu centro serico fin dal tempo dei Normanni) e

venti (per le continue brezze provenienti dalla Sila e dal mare).

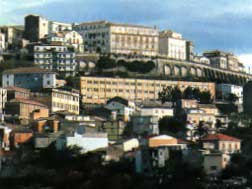

Città antichissima, Catanzaro domina dall’alto di uno sperone roccioso,

tagliata in due dal profondo vallone della Fiumarella. Ad unire le due sommità

c’è il colossale viadotto in cemento armato ad unica arcata, tra i più alti

del genere in Europa, costruito nel 1960 su progetto dell’architetto Riccardo

Morandi.

La via migliore per raggiungere Catanzaro è l’Autostrada del Sole A3, fino a Lamezia Terme, da dove si imbocca la Superstrada

280 che porta al capoluogo.

Da Reggio Calabria (e dalla Sicilia), tuttavia, un’alternativa panoramica è la

Statale 106, che segue la costa jonica.

La stessa strada, nella direzione opposta, è la migliore possibile per chi

proviene dalla Puglia o dal Sud della Basilicata.

|

|

|

Catanzaro fu fondata dai Bizantini alla fine

del IX-X sec., mentre intorno le coste venivano sconquassate dall’avamposto

Saraceno, al comando di Abstaele insediatosi a Squillace. La Città fu punto

strategico delle operazioni del condottiero bizantino Niceforo Foca, ai tempi

del califfo Abramo.

Conquistata dai Normanni con Roberto il Guiscardo, fu

conosciuta come Catacium, e vi fu eretto un castello-fortezza che si può ancora

ammirare.

Catanzaro assunse grande importanza sotto il regno di Goffredo nel

1131 e, dopo il 1254 con Guglielmo, un fedele dello svevo Manfredi. Nel 1406 la

Città, per intercessione di Ladislao, ebbe i privilegi di dominio regio che

continuò a mantenere anche con la dominazione aragonese.

Fu sede, a partire dal

XVI sec., di importanti industrie seriche ed i maestri della tessitura si

recavano in Francia, a Tours, ad insegnare la propria arte.

La peste del 1562 colpì un gran numero di persone, circa 5000 impiegate nelle filande,

fiorente imprenditoria che si andò ad eclissare gradatamente dopo la metà del

XVIII secolo. I terremoti del 1638 e del 1783 arrecarono danni assai gravi. Il

primo in particolare, arrecò gravi danni al patrimonio artistico.

Ai tempi della

dominazione Borbonica Catanzaro divenne capoluogo amministrativo della Calabria

Ulteriore ed attualmente è Capoluogo Regionale.

|

Alla fine del Regno Borbonico, Catanzaro con una popolazione di 22.000 abitanti,

era chiusa negli stretti confini naturali. A nord la città era chiusa dalla Porta di

Terra, e a sud il contrafforte si estendeva a terrazzi degradanti fino

a località Sala.

Dopo l’unità il Parlamento nazionale riconobbe importanti funzioni alla città

e ciò determinò la necessità di adeguare le strutture viarie, ed abitative al

nuovo ruolo che le veniva affidato. Nella città infatti, dopo gli interventi

effettuati nel periodo dei Borboni, si era verificata una stasi nel settore

delle opere pubbliche e l’instabilità politica del Risorgimento aveva

determinato un accentuarsi di questa condizione. La classe politica emergente si

fece portatrice di un progetto di sviluppo della città, ispirandosi ai modelli

forniti dalle esperienze condotte in Europa tese al rinnovamento di centri

urbani di antica formazione. La volontà di rinnovamento era determinata anche

da problemi di carattere igienico-sanitario. Nel 1863 prende corpo l’idea di un

progetto di intervento complessivo nel centro urbano; viene così nominata una

commissione formata da Michele Manfredi, Vincenzo Parisi e Pasquale Gigliotti,

incaricati di far “cambiar sembianze” alla città. Successivamente

viene approvato il PRG che presenta un progetto di sistemazione dell’intero

abitato.

La relazione che illustrava il progetto di risanamento fu redatta da Manfredi,

che nel 1871 diverrà l’esecutore del Piano attraverso l’ufficio tecnico

comunale. Il progetto riguardava tutto l’abitato, misurando gli interventi a

seconda dell’importanza delle vie e delle opere previste.

In primo luogo,

bisognava intervenire sulle vie d’accesso alla città e, a questo scopo venne

ripreso il progetto di demolizione della Porta di Mare. Vennero specificati

chiaramente i motivi della demolizione ma dubbi sull’opportunità di eseguire il

progetto, ne impedirono l’effettuazione (Porta di mare sarà demolita nel 1930).

A sud si progettò la sistemazione della via Bellavista, denominata “la villa”, che si trovava nell’estremo limite dell’abitato. Si

progettò la creazione di un percorso Belvedere che prevedeva la demolizione

della “cona”, detta anche l’arco della villa, un’antica immagine sacra

su arco che delimitava la strada. Attraverso questo progetto di demolizione, si

attuava la cancellazione di quei segni di arte spontanea che

caratterizzavano le vie d’accesso alla città in favore di un’organizzazione

urbana, a volte priva di identità.

A nord si progettò il taglio della rocca su cui si trovava il Castello, per

rettificare la strada che legava Catanzaro al comprensorio agricolo di Nicastro

e alla strada delle Calabrie. I lavori più gravosi vennero previsti per corso

Vittorio Emanuele. Il corso, che non superava la larghezza di 8 metri, e spesso

ne misurava 5, era percorribile con difficoltà dal traffico delle carrozze e

non offriva possibilità di adeguata collocazione delle attrezzature commerciali

ed amministrative. Si progettò quindi la rettificazione e l’allargamento della

sede stradale, con la demolizione delle facciate e di parte dei corpi di

fabbrica sul lato orientale dell’asse.

Inoltre si progettò l’intervento sulle vie laterali al corso principale: via

Monte e via Poerio. Per queste strade furono previste solo brevi rettifiche ed

allargamenti. Il modello urbano a cui si faceva riferimento era simmetrico e

regolare ma i progetti erano limitati dalle ristrette capacità finanziarie del

comune e dall’altimetria della città.

I lavori procedettero con molta lentezza; nonostante la legge sulle

espropriazioni per pubblica utilità, il comune si avvalse di una legge

Borbonica sulla contrattazione privata per l’acquisto di alcuni edifici. Così

nel 1869 venne acquistata la casa di Domenico Corrado dove sorgerà, eseguiti

lavori di arretramento e allargamento, il palazzo di Achille Fazzari. Si

avviarono anche le trattative per l’acquisto di due fabbricati (Greco e Le Pera)

e di alcuni caseggiati (Pupa, Franco e Maruca) e si avviarono le procedure di

esproprio di un fabbricato (Augusto-Rizzonelli) a S. Rocchello, che costituiva

una strozzatura lungo il corso.

A causa dell’insufficienza dei mezzi finanziari i lavori però si limitarono al

ribassamento stradale tra Liceo Galluppi e chiesa S. Giovanni e alla

sistemazione di via Cavour, che serviva da collegamento con via Principe Umberto

e piazza S. Caterina.

Gli elaborati relativi allo sventramento del corso sono stati

in gran parte dispersi ma una ricostruzione degli avvenimenti è possibile

grazie alle relazioni comunali del 1877 e ad alcuni stralci del progetto e

perizie di esproprio. Quarantaquattro corpi di fabbrica dovevano essere

interamente o parzialmente demoliti, per lo più si trovavano sul lato orientale

del corso, mentre sul lato occidentale bisognava attuare un parziale

allineamento.

Nel 1879 furono espropriati i fabbricati tra Palazzo Fazzari e piazza Mercanti (oggi

piazza Grimaldi), quest’ultima, insieme con p.S. Caterina e p. Immacolata,

rappresentava un luogo di ritrovo della borghesia locale.

Nel 1896 venne presentata una petizione affinché l’area tra p. Mercanti e corso V. Emanuele fosse destinata a suolo pubblico. Sul

lato occidentale del corso si prevedeva l’espropriazione di Palazzo Grimaldi,

che doveva essere demolito ed arretrato di circa 7,5 m..

Nel 1880 i lavori relativi al tratto tra Palazzo Fazzari e p. Matteotti erano già

a buon punto; nel 1881 si ottenne il decreto di pubblica utilità per il tratto

tra Palazzo Fazzari e porta di Mare, si progettava l’allineamento di Palazzo

Ruggeri (oggi Palazzo Raffaelli), la sistemazione della scalinata della chiesa

di S. Francesco, e l’allineamento del convento di S. Rocco (adibito da tempo a

caserma).

Dall’altro lato della strada si demolirono le facciate di due fabbricati (Asturi).

Il punto più difficile da sistemare era tra S. Rocchello e p. S. Caterina, dove

bisognava operare un taglio consistente dei fabbricati su ambedue i lati del

corso; lavori che si protrarranno a lungo nel tempo a causa dei ricorsi dei

privati. In quell’area era prevista la costruzione del palazzo dell’Intendenza

di Finanza che verrà edificato nel primo decennio del 1900. Nel 1899 si

effettuerà il taglio della facciata del Real liceo Galluppi.

I progetti dello sviluppo della città ripresero vigore con l’avvento del

fascismo, anche se l’attività edilizia nella città, in questa prima fase, non

aveva raggiunto lo stesso grado di espansione di molte altre città Italiane.

Nel 1932-1933, il Podestà dell’epoca, Larussa, conferì a Marcello Piacentini,

massimo esponente dell’architettura di regime, l’incarico di progettare, lì

dove sorgeva il quartiere di Paesello, la sistemazione della piazza. Tale

progetto, dai documenti pervenutici, prevedeva la costruzione di una galleria

civica, di un nuovo teatro, di strutture amministrative, abitazioni e servizi nonché

la nuova Casa del Fascio; purtroppo motivi di ordine finanziario e le

mutate condizioni di politica interna, portarono alla non realizzazione di tale

progetto.

L’attuazione dello sventramento del Paesello si effettuava in

seguito all’approvazione di un piano regolatore parziale dell’ area compresa tra

piazza Prefettura, Vico Preti, via Raffaelli e chiesa Immacolata, approvato con

legge 29/5/1939 n. 962. Nel 1936 fu possibile realizzare la costruzione dell’Istituto Nazionale di Assicurazioni, unico edificio ad essere completato

nell’epoca Fascista; mentre il Palazzo delle Poste e la sede dell’Amministrazione Provinciale verranno realizzati dopo la seconda guerra

mondiale.

Nel 1943 i bombardamenti avevano danneggiato tutto l’asse principale del nucleo

storico, la zona a nord tra piazza Garibaldi e il liceo Galluppi, interessando

anche via Poerio e Settembrini, e la zona centrale tra il Palazzo della

Prefettura e vico Preti, via Raffaelli e chiesa della Immacolata. Venne così

elaborato un piano d’emergenza finalizzato alla ricostruzione dei manufatti

edilizi distrutti che si proponeva di dettare criteri e norme che non fossero in

contrasto con lo sviluppo futuro della città.

Il piano di ricostruzione di Catanzaro, redatto dall’Architetto Francesco

Armogida, veniva adottato dal consiglio comunale il 17/12/1947 e approvato dal

Ministero dei Lavori Pubblici l’anno successivo.

Gli interventi previsti riguardavano essenzialmente tre zone: il nucleo storico,

la frazione Marina e le nuove zone di espansione. Le demolizioni causate dai

bombardamenti, costituirono elemento di accelerazione per lo sventramento del

corso iniziato ormai da quasi un secolo.

La zona a nord di corso Mazzini aveva ancora nella parte più ristretta,

antistante Palazzo Mannella, una sezione stradale di 5 metri di ampiezza, tra

Palazzo Susanna e il liceo Galluppi la sezione stradale era compresa tra 5 e 7,5

metri. Il piano di ricostruzione prevedeva un arretramento delle facciate dei

palazzi prospicienti, e l’ampliamento della sede stradale a 14 metri, in seguito

ridotta per il ricorso presentato da Antonio Susanna il quale si opponeva all’abbattimento della facciata del palazzo omonimo risalente al XVII secolo;

si interveniva con l’arretramento delle facciate dei fabbricati distrutti, allo

scopo di rendere più agevole la circolazione stradale.

Il progetto di ampliamento della sede stradale del corso principale verrà

ultimato nel 1975 con l’abbattimento del comparto edilizio Serravalle e Cumis,

tra piazza Grimaldi e l’Immacolata.

|

Città capoluogo dell’omonima provincia e della Calabria, situata a 320 m s.m. sul versante ionico dei rilievi calabresi immediatamente a S della Sila, non lontano e in vista del golfo di Squillace. Comune di 111,34 km2 con 103.500 abitanti . L’abitato si stende con struttura raccolta e rete viaria alquanto irregolare su uno sprone roccioso, delimitato dalle profonde valli percorse dai torrenti Musofalo e Fiumarella, che più a valle confluiscono insieme; i versanti vallivi sono ripidi e impervi tranne a SE, dove il pendio terrazzato digrada verso il piano formato dalla confluenza delle due fiumare. A NW lo sprone è collegato mediante uno stretto istmo, su cui si trova piazza Matteotti, alle estreme propaggini collinari della Sila merid., sulle quali si stendono i quartieri più recenti, iniziati nel 1909 con la costruzione del rione Milano, affiancato in seguito dal rione San Leonardo. Gravemente danneggiato dai terremoti del 1638 e del 1783, l’abitato fu soggetto a partire dal 1870 a un profondo e radicale rinnovamento edilizio e a una nuova organizzazione urbanistica, che portò all’apertura del lungo corso Mazzini, la maggiore arteria longitudinale cittadina, e del giro di strade lungo il margine del primitivo nucleo abitato, che in precedenza si affacciava direttamente sui ripidi pendii scoscesi verso il corso delle due fiumare. La costruzione della Strada dei Due Mari e dell’ardito viadotto sulla Fiumarella ha dato inizio all’espansione dell’abitato verso W e SW, al di là della valle percorsa dalla Fiumarella. Fra i centri principali nel territorio comunale è Catanzaro Marina, frequentata stazione balneare, sulla costa ionica, tra le foci della Fiumarella e del Corace. Negli ultimi anni l’espansione del centro di Sala e di un asse edilizio verso lo Ionio permette di considerare anche la frazione costiera di Catanzaro Marina come un estremo quartiere della città. La struttura economica di C. è fragile, incentrata solo sul terziario e, in particolare, sulle attività della pubblica amministrazione e del commercio al minuto. Debole l’industria: prevalgono i settori connessi con le produzioni agricole o con l’edilizia; qualche limitato sviluppo industriale si è verificato a Catanzaro Marina. Un peso notevole nell’economia locale hanno tuttora l’agricoltura (cereali, barbabietole da zucchero, ortaggi, frutta, agrumi, uva da vino, olive, noci), l’allevamento del bestiame e lo sfruttamento forestale. Uno sviluppo ancora precario caratterizza il turismo. La città è sede arcivescovile.

Fondata dai Bizantini alla fine del sec. IX a difesa contro i Saraceni, divenne contea coi Normanni di Roberto il Guiscardo (1059) e centro importante per l’industria serica. Passata al demanio regio, dal 1252 fu infeudata ai Ruffo da Federico II e successivamente ai Caraffa e ai Soriano. Sotto il dominio spagnolo decadde a causa dell’oppressivo fiscalismo, mentre in età napoleonica divenne il più importante centro della regione, sede di università. Fu centro importante anche sotto i Borbone. Prese parte attiva ai moti del 1820-21, del 1848 e del 1860. Con l’unità ebbe a risentire le conseguenze del contatto improvviso con l’Italia sett. e fu uno dei focolai del brigantaggio. Il movimento popolare prevalentemente contadino vi ebbe poi rigoglioso sviluppo (occupazione delle terre, lotte per i patti agrari) e per qualche tempo resistette anche al fascismo.

La provincia di C. (80 comuni; 2392 km2; 316.146 ab.) in seguito all’istituzione

(1992) delle nuove province di Crotone e Vibo Valentia, promossa in base alla

legge di riforma delle autonomie locali (n. 142, giugno 1990), ha subito un

decisivo ridimensionamento territoriale. Attualmente comprende buona parte del

settore centrale della Calabria; bagnata a W e a E rispettivamente dai mari

Tirreno e Ionio, che formano qui le ampie falcature dei golfi di Sant’Eufemia e

di Squillace, confina a N con la prov. di Cosenza, a NE con la prov. di Crotone

e a S con quelle di Vibo Valentia e Reggio di Calabria. La morfologia del

territorio è molto varia, in quanto alterna zone montuose, collinari e

pianeggianti. Nella parte sett. si innalzano i rilievi della Sila Piccola, vasto

altopiano ondulato e ricoperto da boschi di agrifogli e di latifoglie. A S della

strozzatura costituita dal cosiddetto istmo di Catanzaro o di Squillace

(insellatura di Marcellinara, 251 m), si innalzano i rilievi delle Serre, che si

spingono verso SW fin oltre il confine della provincia. Il clima è tipicamente

mediterraneo lungo le fasce costiere, più calda quella ionica ma meglio

irrorata dalle precipitazioni quella rivolta al Tirreno, mentre sui rilievi dell’interno prevalgono condizioni climatiche continentali, attenuate però

dalla vicinanza del mare e dalla posizione del territorio. Le precipitazioni,

che presentano un massimo nei mesi invernali e un minimo piuttosto marcato in

quelli estivi, sono copiose nelle aree più elevate (1900 mm annui) mentre in

quelle pianeggianti scendono a valori assai più modesti (700 mm annui).

I corsi

d’acqua, anche quelli maggiori, hanno tutti regime torrentizio per la siccità

dei mesi estivi: i principali sono il Tacina e il Corace sul versante ionico, il

Savuto e il Lamato su quello tirrenico. La popolazione, dopo aver registrato a

lungo una fase di diminuzione a causa dell’intenso fenomeno migratorio, mostra

una netta inversione di tendenza, con l’orientamento a concentrarsi nel

capoluogo; centro principale, oltre il capoluogo, è Lamezia Terme. L’agricoltura

(cereali, patate, ortaggi, frutta, barbabietole da zucchero, olive, uva da vino)

è, tra le attività della popolazione, la principale e la più progredita; essa

contribuisce in misura consistente alla formazione del reddito: in particolare, la

piana di Sant’Eufemia, in seguito a profonde trasformazioni irrigue e colturali,

è divenuta una delle aree di maggiore intensità colturale della regione,

nonostante i fenomeni di urbanizzazione in atto, la realizzazione dell’aeroporto

di Lamezia Terme e altre strutture industriali abbiano sottratto all’agricoltura

superfici sempre più estese. Minor interesse presentano, invece, l’allevamento

del bestiame, la pesca e le attività commerciali. L’industria è attiva nei

settori alimentare, conserviero, dei materiali da costruzione, chimico e

metallurgico (zinco, cadmio), settori questi ultimi due che hanno avuto un

recente e reale sviluppo. I maggiori impianti industriali sono localizzati nel

capoluogo. Negli ultimi anni il turismo, sia delle zone costiere sia delle aree

interne, ha registrato accentuati tassi di sviluppo, grazie anche al sensibile

miglioramento delle comunicazioni.